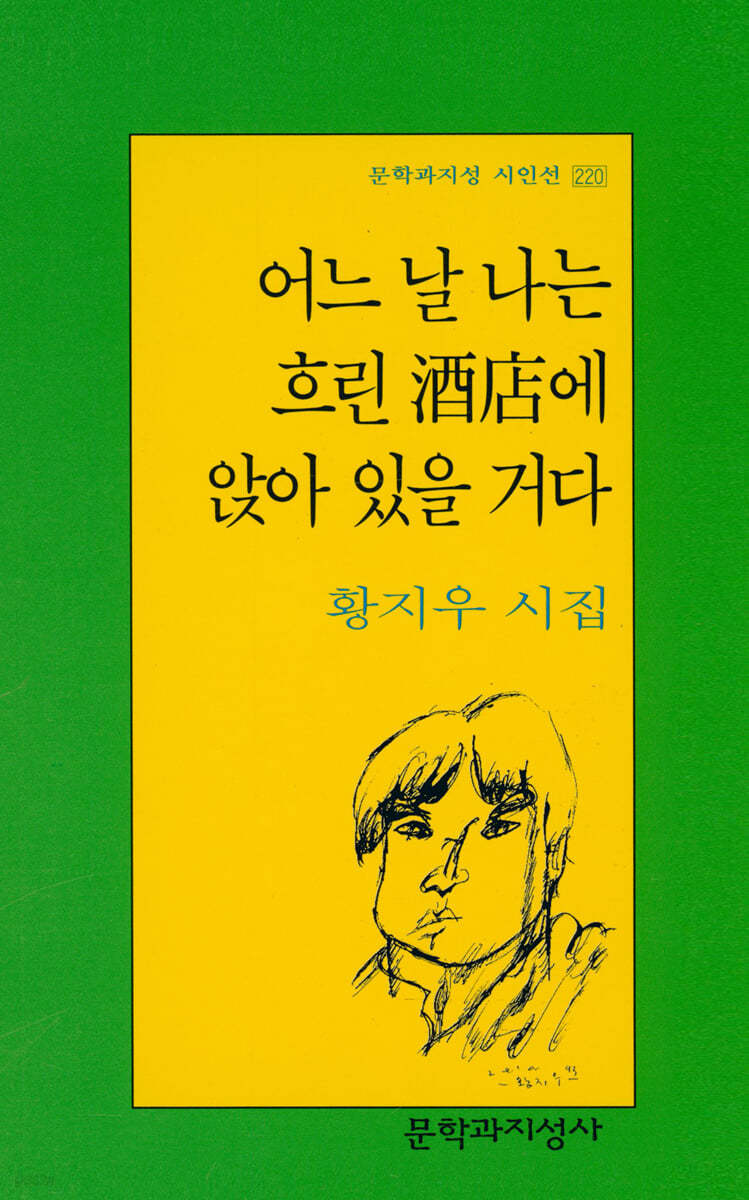

헤겔의 '에덴에서 추방' 해석(Interlude): 우리는 사랑할 수 있을까 ― 황지우 <뼈아픈 후회>

<이전 글에서 계속>

잠시 사랑으로 눈을 돌려보자.

뼈아픈 후회

슬프다

내가 사랑했던 자리마다

모두 폐허다

완전히 망가지면서 / 완전히 망가뜨려놓고 가는 것; 그 징표 없이는 / 진실로 사랑했다 말할 수 없는 건지 / 나에게 왔던 사람들, / 어딘가 몇 군데는 부서진 채 /모두 떠났다

내 가슴속엔 언제나 부우옇게 이동하는 사막 신전; / 바람의 기둥이 세운 내실에까지 모래가 몰려와 있고 / ... / 말라가는 죽은 짐승 귀에 모래 서걱거린다 / 어떤 연애로도 어떤 광기로도 / 이 무시무시한 곳에까지 함께 들어오지는 / 못했다, 내 꿈틀거리는 사막이. / 끝내 자아를 버리지 못하는 그 고열의 / 신상(神像)이 벌겋게 달아올라 신음했으므로 / 내 사랑의 자리는 모두 폐허가 되어 있다

아무도 사랑해본 적이 없다는 거; / 언제 다시 올지 모를 이 세상을 지나가면서 / 내 뼈아픈 후회는 바로 그거다 / 그 누구를 위해 그 누구를 / 한번도 사랑하지 않았다는 거

젊은 시절, 내가 자청한 고난도 / 그 누구를 위한 헌신은 아녔다 / 나를 위한 헌신, 한낱 도덕이 시킨 경쟁심; / 그것도 파워랄까, 그것마저 없는 자들에겐 / 희생은 또 얼마나 화려한 것이었겠는가

그러므로 나는 아무도 사랑하지 않았다/ 그 누구도 걸어 들어온 적 없는 나의 폐허; / 다만 죽은 짐승 귀에 모래의 말을 넣어주는 바람이 / 떠돌다 지나갈 뿐 / 나는 이제 아무도 기다리지 않는다 /그 누구도 나를 믿지 않으며 기대하지 않는다

툭, 떨어지는 슬픔으로 말을 꺼낸다. 첫 3연의 마침표 없는 짧은 말들은 한 단계 한 단계 저항도 없이 심연으로 추락한다. 화자는 결국 쥐어짜듯, 담담한 듯 고백한다. “그 누구를 위해 그 누구를 / 한번도 사랑하지 않았”음을.

“사랑했던 자리마다 모두 폐허”로 만든 것은” “끝내 자아를 버리지 못”했던 자신이다. 심지어 고백이 진행되면서 망가짐은 다른 어떤 것에서 일어나는 것이 아니라, 화자 자체가 사랑의 망가짐이고 부서짐이며 폐허임이 드러난다. 왜냐하면 이 사랑의 결함이 바로 나의 자아이기 때문이다. ‘당신을 사랑한다’고 했을 테지만 그것에는 당신 없이 나만 있었을 뿐이고, 따라서 내 사랑의 자리는 “가슴속 ... 그 누구도 걸어 들어온 적 없는”, 아니 애초에 들어 올 수 없던 “나의 폐허”이다. 사랑이라 불렀던 것은 “나를 위한 헌신”이었고 심지어 나를 위한 헌신이 아니라고 생각될수록 더욱 “화려”한 훈장으로 나에게 돌아올 것이었다(“그것마저 없는 자들에겐 / 또 얼마나 화려한 것이었겠는가”). 그렇기에 “나는 이제 아무도 기다리지 않”고 또한 “누구도 나를 믿지 않으며 기대하지 않는다”. 화자의 회한은 우리에게 묻는다. 우리에게 사랑은 허용되는가? 나는 온전히 나 아닌 타자를 위해 나를 버릴 수 있는가? 버린다 해도 그것은 결국 나를 온전히 버릴 수 있었다는 훈장을 위한 것 아닌가?

화자는 궁극적으로 신의 거룩하고 절대적 희생으로서의 사랑(아가페;αγάπη), 자신이자 자기 아들인 예수를 인간을 위해 희생하는 것 같은 사랑을 사랑의 전형典型으로 삼고 있다. 이렇듯 우리가 해야 할 사랑은 인간이 고립된 자신을 벗어나 우리 이상의 것, 곧 신성神聖을 맞이하는 상태이다. 그렇기에 종교들에서는 보시普施나 이웃사랑을 율법화 한다. 하지만 시적 화자처럼 이러한 계율을 진지하게 받아들일수록 “나”는 더욱더 신적인 자기희생에 도달할 수 없음을, 이 전형을 영영 상실했음을 슬퍼하게 될 것이다.

여기서 문제는 우리가 지니고 있으며 벗어날 수도 없는 “나”다. “내가 사랑”했기 때문에 나는 나의 자아를 버릴 수 없었다. 내가 행위하는 한 나는 결코 나를 버릴 수 없다. 결국 화자가 그리고 우리가 택할 수 있는 사랑의 증명은 자연의 화해, 곧 죽음 밖에 없는 듯 보인다―그 희생마저도 죽은 자의 이름에 돌아간다고 할 수도 있겠지만. 그렇기에 화자의 회한은 우리 모두의 것이 될 것이다. 우리는 사랑을 상실하고 비참한 상태로 남는다.

하지만 이것이 사랑 아닌가? 그 슬픔이, 망가짐과 부서짐이, 폐허로 남은 모든 자리가 사랑의 “징표”가 되어 진실한 사랑을 말해주고 있는 것 아닌가? 이는 때로는 좀 이기적이고 불완전했더라도 사랑이 아니냐는 물음이 아니다. 자신이 사랑에 불능임을 깨닫는 화자가 역설적으로 사랑의 주체가 아닌지를 묻는 것이다. 모든 사랑의 시도 끝에 화자는 “끝내 자아를 버리지 못”함을 깨달으면서 자신이 사랑의 결함 자체였음을 고백한다. 그는 자신을 혐오하고 포기했다(“이제 아무도 기다리지 않는다 / 그 누구도 나를 믿지 않으며 기대하지 않는다”). 그러나 이 마지막 순간에 바로 완전한 자기포기, “자아를 버림”이 일어나고 있지 않은가? 그가 젊은 날 스스로 고난을 받아들이고 자신을 바치려 할 때는 일어나지 못했던 것이 이제야 일어난다. 그는 폐허 속에서 “진실한 사랑”법을 알게 되었다.

이로써 우리는 나를 내어놓는다는 것이 어떻게 가능한지 말할 수 있게 된다. 그것은 상대를 위해 내가 가진 것을 능동적으로 바치는 것이 아니다. 오히려 자신의 능동성이 불능인 상태를 받아들이는 것이다. 달리 말해 사랑할 때 상대를 위해 희생하고 헌신하는 것은 ‘나도 어찌할 수 없이’ 일어나는 어떤 필연적인 것이어야 한다. 곧 ‘내가 내가 아닌’(außer sich) 순간을 받아들이고 사랑 앞에 자신이 노예이며 그런 의미에서 자신에게 일어난 희생이 ‘내가 한 일이 아님’을 받아들일 때, 비로소 역설적으로 나는 사랑하는 사람이 된다(곧 주체성의 부정에서 주체가 형성된다). 그런 의미에서 진실한 사랑의 본질은 사랑이 불가능함에 대한 인정을 필수적으로 포함한다.

“ 주체가 될 수 있다는 생각 자체를 희생해야만 주체가 될 수 있다—이것이 바로 자신의 한계를 자신의 한계로서 안다는 것이 의미하는 바이다. ... 나는 그 무엇도 장악하지 못하고 있음을 알고 있을 뿐...이어야 나는 주체가 될 수 있는 것이었다. 따라서 이것을 긍정하는 것은 내 존재를 완전히 내어놓는entlassen 것이다. 나는 우연적으로 자유롭기를 강요받을 때 자유롭다.”*

물론 시의 화자는 자신이 이렇게 사랑할 수 있는 준비가 되어있다는 사실을 알지 못한 채 절망하고 있다. 그는 상실 속에 머물러 있지만, 우리는 이것이 잃어버린 것 없는 상실감임을 알고 있다. 곧 우울증이다. “우울증적 “리비도는 실제로 아무것도 잃지 않았음에도 불구하고 상실이 발생한 것처럼 행동한다. ... 왜냐하면 상실은 존재하지 않았기 때문...[이다]””**. 그는 ‘사랑’을, 더 정확히 말하면 ‘누군가를 사랑할 수 있는 주체로서의 나’를 잃어버렸음을 슬퍼하지만 우리가 그의 고백 속에서 읽어내었듯 사랑이 나를 내어 놓는 것인 한, 사랑은 원래 그러한 주체 자신이 부재不在하는 어떤 지점을 포함한다. 따라서 그는 애초에 잃을 것이 없었다. 화자의 슬픔(그리고 많은 경우 우리의 슬픔)은 잃어버린 것을 되찾으려 백방으로 노력해보았지만 찾을 수 없었다고, 그러니까 그것은 영영 닿을 수 없는 곳, 말하자면 어떤 신적 존재(아가페의 신)에게 있다고 생각하는데서 비롯된다. 그렇기에 화자가 다시 진실하게 사랑하려 한다면 그는 이 “상실을 상실”하라는 명령과 마주하게 될 것이다(Zizek (2008), p.159)***.

이를 지젝의 방식으로 정리하면 다음과 될 것이다. ‘나’라는 한계를 넘어서는 것은 나의 한계 혹은 불가능성 “너머에는 아무것도 없다는 것”을 인정함이다. 진정한 사랑은 그 너머의 우리가 도달할 수 없는 “어떤 초월적인 것”을 상정하지 않는 유한한 사랑이다. “우리가 피안에서 헛되이 찾고 있었던” 것이 이미 유한한 사랑 “자체임을 알게 되는 순간 우리는” 유한한 사랑 곧 화자의 폐허를 넘어서게 된다. 완전한 자기희생(혹은 아가페)란, 유한한 '나'에게 “결여되어 있다고 여겨지는 어떤 것 ... 도달할 수 없는 너머처럼 보이는 것을 뺀” 유한한 '나'이다. “상실을 상실”하고 유한한 사랑을 넘어섬은 “운동의 추동력을 그것 자체의 내재적 모순에 위치시킬 때” 얻게 된다. 앞서 보았듯 우리의 사랑에는 언제나 사랑의 (주체의) 불가능성이 필연적 “얼룩”으로 묻어있다. 이 얼룩을 부정적 방식으로 외재화―곧 유한한 ‘나’ 너머의 전능한 주체, 신을 상정―하지 않고 내 행위 안에 나를 넘어서는 어떤 것으로 수용하는 한에서만 우리의 사랑은 진실할 것이다(이상 Zizek (2008), pp.157-64 참고****).

이제 우리는 앞에서 봉착했던 앎의 내적 모순으로 돌아가야 한다. 앎은 스스로 떠나온 것으로 돌아가서는 안 되지만 동시에 돌아가려 하며 돌아가야 했었다. 상처 자체가 자신을 치유해야 한다는 모순. 하지만 <뼈아픈 후회>를 통해 우리에게 어떤 가능성이 생긴듯하다. 곧 에덴의 “상실을 상실”한다면 우리는 세계와 통일된 “진실한” 앎에 도달할 수 있지 않을까?

<다음 글에서 계속>

* Frank Ruda, “Entlassen. Remarks on Hegel, Sacrifice and Liberation”, in: Crisis & Critique, Jun., 2014 126-127.

** G. Agamben, Stanzas. Word and Phantasm in Western Culture. University of Minnesota Press, 1993, p.20 (F. Ruda, 같은 글, p.113에서 재인용), []는 역자.

*** S. Zizek, For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor, Verso, 2008에 대한 성창기 박사의 미출간 번역을 참고했다.

**** 이 단락의 인용된 말들에 사이에 내가 넣고 있는 “유한한 사랑”, “우리의 사랑”, “화자의 폐허”등의 자리에 “지성(der Verstand)”을, “진정한 사랑” 자리에 “이성(die Vernunft)”을 넣으면 지젝의 본래 언급이 된다. 지젝은 이 구절들에서 헤겔에 대한 일반적 오해, 곧 헤겔 입장에서 지성보다 상위능력인 이성에 도달하면 지성이 피안 혹은 ‘너머’로 상정한 것이 인식될 것이라는 오해를 비판하고 있다.